ブログblog

【糖尿病のサイン、見逃してませんか?】~実は“のどの渇き”が最初のSOS!?~

こんにちは。

今回は意外と見逃されがちな「糖尿病の初期症状」についてお話しします。

あなたはこんなこと、ありませんか?

-

やたらとのどが渇く

-

トイレの回数がやたら多い

-

食べても食べてもお腹が減る

-

なんとなく疲れやすい

-

最近ちょっと体重が減った

これ、「気のせい」ではないかもしれません。

◆ 糖尿病の“静かな始まり”を見逃さないで

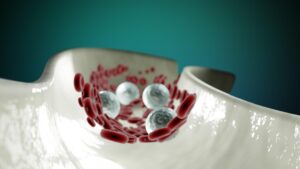

糖尿病は、初期の段階ではほとんど症状が出ません。でも、体は確実に変化を始めています。

▶ 1. のどが異常に渇く(多飲)

血糖値が高くなると、体は水分で糖を薄めようとします。すると、のどがやたらと渇く…。

真夏じゃないのに水をガブ飲みしてる人、要注意です!

▶ 2. トイレが近くなる(多尿)

飲んだ水分を体がどんどん排出しようとするため、トイレが異常に近くなります。夜中に2回、3回…起きてませんか?

▶ 3. 体重が減っていく

血糖が高くても、インスリンがうまく働いていないと、体はエネルギーをうまく使えず、「筋肉」や「脂肪」を分解して使います。結果、食べてるのに痩せるという不思議な現象に。

◆ 「まだ大丈夫」じゃない。“今”が大事

多くの人が「本格的に体調が悪くなってから病院に行こう」と思いがち。でも、糖尿病は症状が出てからだと、すでに合併症が進んでいることも。

目、腎臓、神経、心臓…

糖尿病はあらゆる臓器に影響を与えます。

だからこそ、「あれ?ちょっと変かも」と思ったら、早めに検査を。

◆ 健康診断の“ここ”を見て!

健康診断の結果、ちゃんと見ていますか?

次の項目が「基準値を超えている」「ギリギリ」な方は要注意!

-

空腹時血糖(100mg/dL以上は注意)

-

HbA1c(5.6%以上はプレ糖尿病の可能性)

これらは、“将来の糖尿病予備軍”のサインです。

◆ まとめ:ちょっとした違和感に敏感になろう

糖尿病は、「早く気づいて、ちゃんと対応」すれば、怖くありません。

逆に、「気づかずに放っておく」と、気づいたときには大変なことに…。

-

のどが渇く

-

トイレが近い

-

疲れやすい

-

体重が減る

ひとつでも当てはまったら、内科での血糖チェックをおすすめします。

新宿内科耳鼻科クリニックでは、糖尿病の早期診断から食事・運動指導まで、総合的にサポートしています。お気軽にご相談ください!

【専門医が解説】やってはいけない耳掃除!正しい方法と頻度とは?

耳掃除は日常的に行うケアの一つですが、間違った方法で行うと耳を傷つけたり、耳垢を奥に押し込んでしまうことがあります。今回は、正しい耳掃除の方法と注意点についてお話しします。

◆ 耳垢とは?

耳垢は、耳の中の皮膚から分泌される物質や、外部から入ったホコリなどが混ざってできたものです。実は、耳垢には以下のような役割があります。

-

耳の保護:耳の中を潤し、乾燥や細菌から守る。

-

異物の排出:ホコリや小さな虫などの異物を外に出す。

耳垢は自然に外へ排出される仕組みになっているため、過度な掃除は必要ありません。

◆ 正しい耳掃除の方法

-

頻度:月に1〜2回程度で十分です。

-

道具:先が丸い綿棒や、耳掃除専用の器具を使用します。

-

方法:

-

耳の入口付近を優しく拭き取る程度にとどめ、奥まで入れない。

-

鏡を見ながら、無理のない範囲で行う。

-

◆ やってはいけない耳掃除

-

頻繁に行う:毎日のように耳掃除をすると、耳の中を傷つける原因になります。

-

耳かきを深く入れる:鼓膜を傷つける恐れがあるため、耳の奥には入れないようにしましょう。

-

痛みを感じるまで行う:痛みを感じたらすぐに中止し、無理に続けないことが大切です。

◆ 耳鼻科での耳掃除をおすすめする場合

以下のような症状がある場合は、自己処理をせずに耳鼻咽喉科を受診してください。

-

耳が詰まった感じがする

-

耳垢が固まって取れない

-

耳掃除中に痛みや出血があった

新宿内科耳鼻科クリニックでは、専用の器具を使って安全に耳垢を除去することができます。自己処理で悪化させる前に、お気軽にご相談ください。

【医師が解説】意外と知らない「高血圧」の本当の怖さと対策

【医師が解説】意外と知らない「高血圧」の本当の怖さと対策

こんにちは。

今回は日本人の多くが抱えている「高血圧」について、わかりやすく解説します。

◆ 高血圧は“サイレントキラー”?

高血圧は、初期にはほとんど自覚症状がないため、「放っておいても大丈夫」と思われがちです。

しかし、実は 脳卒中・心筋梗塞・腎不全 など命に関わる病気の大きなリスクになります。

実際、日本における脳卒中の約6割、心不全の約5割が高血圧に関連しているというデータもあります。

◆ 正常な血圧ってどれくらい?

日本高血圧学会のガイドラインによると、診察室血圧では以下が目安です。

-

正常血圧:収縮期血圧(上の血圧)120未満、拡張期血圧(下の血圧)80未満

-

高血圧:収縮期140以上、または拡張期90以上

※ 家庭で測る場合は、診察室よりやや低い基準になります。

◆ 高血圧の原因は?

-

食塩の摂りすぎ

-

運動不足

-

肥満

-

ストレス

-

遺伝的な体質

などが主な要因です。

特に塩分は重要で、日本人は平均で1日10g以上摂取していると言われますが、WHOが推奨するのは5g未満です。

◆ 今日からできる対策はこれ!

-

塩分を控える

醤油や味噌など、調味料に含まれる塩分に注意。出汁や香辛料を活用すると、減塩でも満足感が得られます。 -

野菜をたっぷり摂る

カリウムを多く含む野菜や果物は、塩分の排出を助けてくれます。 -

適度な運動

週に150分程度のウォーキングでもOK。継続が大切です。 -

禁煙・節酒

タバコや多量の飲酒は、血圧上昇の要因になります。 -

定期的な血圧測定

毎朝・毎晩の血圧を記録することで、変化に気づきやすくなります。

◆ 薬を飲み始めたら一生やめられない?

よくある質問ですが、生活習慣をしっかり見直して改善があれば、薬の量を減らしたり、やめることも可能です(ただし、自己判断は厳禁です!)

薬は“怖いもの”ではなく、 血管を守る大切なパートナー と考えてください。

【まとめ】

高血圧は「知らないうちに進行する病気」です。

だからこそ、 早期発見・早期対策 がとても大切です。

「自分はまだ大丈夫」と思っている方こそ、一度血圧を測ってみてください。

そして、気になることがあれば、新宿内科耳鼻科クリニックへお気軽にご相談ください。