循環器内科blog

【医師が解説】意外と知らない「高血圧」の本当の怖さと対策

【医師が解説】意外と知らない「高血圧」の本当の怖さと対策

こんにちは。

今回は日本人の多くが抱えている「高血圧」について、わかりやすく解説します。

◆ 高血圧は“サイレントキラー”?

高血圧は、初期にはほとんど自覚症状がないため、「放っておいても大丈夫」と思われがちです。

しかし、実は 脳卒中・心筋梗塞・腎不全 など命に関わる病気の大きなリスクになります。

実際、日本における脳卒中の約6割、心不全の約5割が高血圧に関連しているというデータもあります。

◆ 正常な血圧ってどれくらい?

日本高血圧学会のガイドラインによると、診察室血圧では以下が目安です。

-

正常血圧:収縮期血圧(上の血圧)120未満、拡張期血圧(下の血圧)80未満

-

高血圧:収縮期140以上、または拡張期90以上

※ 家庭で測る場合は、診察室よりやや低い基準になります。

◆ 高血圧の原因は?

-

食塩の摂りすぎ

-

運動不足

-

肥満

-

ストレス

-

遺伝的な体質

などが主な要因です。

特に塩分は重要で、日本人は平均で1日10g以上摂取していると言われますが、WHOが推奨するのは5g未満です。

◆ 今日からできる対策はこれ!

-

塩分を控える

醤油や味噌など、調味料に含まれる塩分に注意。出汁や香辛料を活用すると、減塩でも満足感が得られます。 -

野菜をたっぷり摂る

カリウムを多く含む野菜や果物は、塩分の排出を助けてくれます。 -

適度な運動

週に150分程度のウォーキングでもOK。継続が大切です。 -

禁煙・節酒

タバコや多量の飲酒は、血圧上昇の要因になります。 -

定期的な血圧測定

毎朝・毎晩の血圧を記録することで、変化に気づきやすくなります。

◆ 薬を飲み始めたら一生やめられない?

よくある質問ですが、生活習慣をしっかり見直して改善があれば、薬の量を減らしたり、やめることも可能です(ただし、自己判断は厳禁です!)

薬は“怖いもの”ではなく、 血管を守る大切なパートナー と考えてください。

【まとめ】

高血圧は「知らないうちに進行する病気」です。

だからこそ、 早期発見・早期対策 がとても大切です。

「自分はまだ大丈夫」と思っている方こそ、一度血圧を測ってみてください。

そして、気になることがあれば、新宿内科耳鼻科クリニックへお気軽にご相談ください。

心房細動の抗凝固療法:最新研究が示す新たな選択肢

心房細動の抗凝固療法:最新研究が示す新たな選択肢

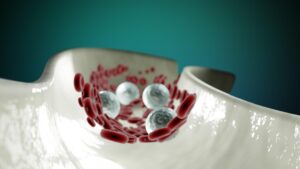

心房細動(AF)は、脳卒中リスクを高める代表的な不整脈の一つです。このため、血液をサラサラにする抗凝固薬(血液凝固を抑える薬)が広く使われています。しかし、抗凝固薬には「出血リスクを伴う」という課題があり、治療の選択は慎重に行われなければなりません。

今週、New England Journal of Medicine (NEJM) に掲載された最新研究では、現在主流となっている**リバーロキサバン(Rivaroxaban)と、新たな抗凝固薬候補であるアベラシマブ(Abelacimab)**を比較し、その安全性を検証しました。この研究結果は、将来の心房細動治療において重要な示唆を与えるものです。今回は、この研究をもとに「心房細動の抗凝固療法の最新事情」について、わかりやすく解説します。

抗凝固薬の役割と現在の主流

心房細動では、心臓の中に血の塊(血栓)ができやすくなり、それが脳に飛ぶと脳梗塞(脳卒中)を引き起こすことがあります。これを防ぐために、抗凝固薬が用いられます。

現在、日本や欧米で広く使用されている抗凝固薬には以下の種類があります:

- ワルファリン(Warfarin)

- 長年使用されているが、食事や他の薬との相互作用が多い

- 血液検査でのモニタリングが必要

- 直接経口抗凝固薬(DOAC)(ダビガトラン、アピキサバン、リバーロキサバンなど)

- モニタリングが不要で使いやすい

- ワルファリンに比べて出血リスクが低いとされる

このうち、リバーロキサバンは比較的多くの患者に処方されている薬の一つです。

NEJMの最新研究「Abelacimab vs. Rivaroxaban」のポイント

この研究では、心房細動を持ち、脳卒中リスクが中〜高程度の患者 1,287名を対象に、以下の3つのグループに分けました。

- アベラシマブ 150mg(月1回の皮下注射)

- アベラシマブ 90mg(月1回の皮下注射)

- リバーロキサバン 20mg(1日1回の経口投与)

アベラシマブは、「血液凝固因子XI(ファクターXI)」の活性化を阻害するモノクローナル抗体です。血栓形成を防ぎつつ、出血リスクを抑える新しいメカニズムが期待されています。

研究の主要な評価項目は**「大出血または臨床的に重要な出血の発生率」**でした。

驚きの結果:アベラシマブは出血リスクを大幅に低減

3ヶ月の追跡期間で、出血リスクの比較を行った結果:

- リバーロキサバン群:8.4件 / 100人年

- アベラシマブ 150mg群:3.2件 / 100人年(リバーロキサバンの約62%減)

- アベラシマブ 90mg群:2.6件 / 100人年(リバーロキサバンの約69%減)

つまり、アベラシマブはリバーロキサバンと比べて、大出血リスクを約60〜70%低減させたことになります。

この研究結果を受けて、独立したデータモニタリング委員会は「アベラシマブの出血リスク低減効果が予想以上に大きい」と判断し、予定よりも早く試験を終了することを決定しました。

さらに、副作用の発生率も3つのグループ間で大きな違いはなく、安全性に大きな懸念はないことが確認されました。

この研究が示唆すること

✅ 新たな抗凝固薬の可能性

アベラシマブは、出血リスクを大幅に低減しつつ、脳卒中予防の効果を維持できる可能性があります。従来の薬よりも安全性の高い選択肢となるかもしれません。

✅ 経口薬 vs 皮下注射:どちらが良い?

現在の抗凝固薬は経口薬が主流ですが、アベラシマブは月1回の皮下注射で済むため、「飲み忘れ」などのリスクを減らせるメリットがあります。一方で、自己注射が必要になるため、その点が課題となるかもしれません。

✅ 今後の課題

今回の研究では、アベラシマブの長期的な有効性や、脳卒中予防効果はまだ完全には証明されていません。また、出血リスクが低いことは確認されましたが、「血栓が本当に十分に抑制されるのか」という点は、さらなる研究が必要です。

まとめ

今回のNEJMの研究では、アベラシマブがリバーロキサバンに比べて大出血リスクを大幅に減少させることが確認されました。

しかし、長期的な安全性や脳卒中予防効果が完全に確立されたわけではないため、今後の大規模試験の結果が待たれます。

もし将来的にアベラシマブが臨床の場で広く使われるようになれば、心房細動の患者さんにとって**「より安全で使いやすい抗凝固療法」**が実現するかもしれません。

心房細動の治療は日々進歩しており、新しい選択肢が増えてきています。医師と相談しながら、自分に合った抗凝固療法を選ぶことが大切です!

健診やドックでの心電図異常——新宿内科耳鼻科クリニック・循環器内科—–

初めに、心電図は何をみている検査なのでしょう?

心臓は全身に血液を送るために、365日24時間、休みなく動き続けるポンプの役割を果たす臓器であり、筋肉の塊のような組織です。

胸のほぼ真ん中に位置する心臓の状態を把握するには、休みなく働いている心筋(心臓の筋肉細胞)の活動を観察することが、一番簡便で適格な検査と考えることができます。

そして、心筋(心臓の筋肉組織)は電気で動いています(収縮と拡張を繰り返す)。この心臓の電気的活動を、胸に電極をつけることで観測している検査が心電図検査です。

一般的な心電図検査とは正確には12誘導心電図といい、からだの外側から心臓の電気的活動を12方向から観察しています。おもには、不整脈など脈の乱れや、心臓の動きや形の異常(心筋症、心膜炎、狭心症、心筋梗塞、先天性心疾患)がないかを心臓の電気的活動からチェックしています。

基本的に健康診断や人間ドックでは、心電図検査機器に自動解析機能があり、その所見を元に健診医師が見たうえで、最終コメントを決定します。

一見すると単調に見える心電図ですが、解析は大変奥が深く、循環器専門医で実際に長い臨床経験がなければ自信を持って判断するのは難しい検査です。A Iが日進月歩で我々の日常で大きな役割を果たしつつある現在ですが、心電図の自動解析に関しては、未だかなりの発展途上にあり、専門医の判断には遠く及びません。

また、健診の先生は内科全般を広く評価することに長けている一方で、循環器の専門性を持っている先生は極めて稀で、自動解析の所見に従って、最終結果とすることが大抵です。

不整脈の検出

心電図の重要な役割の一つは、不規則な心臓のリズムや不整脈を特定することです。

心拍が速い、遅い、あるいは不規則であるなど多様な不整脈があります。時には、心房細動、発作性上室性頻発、W P W症状群、Q T延長症候群、ブルガダ症候群や心室頻拍などは、侵襲的治療(手術など)が必要なこともあります。

これらの不整脈を検出することは、早期介入と潜在的合併症の予防に極めて重要です。

心臓発作と心電図

心臓発作と聞くと、胸の痛みや、卒倒してしまうようなイメージがあると思います。

実際、不安定狭心症、急性心筋梗塞、急性心筋炎、高度徐脈、高度房室ブロック、致死性不整脈と言われる疾患では、実際に失神したり、突然死したりする原因になります。

心電図は、これらのリスクが高い疾患の評価において、基礎的検査として今も昔も重要な検査です。

結論

心電図は、心臓の状態を把握する一番基礎的な検査です。

心臓はあなたの体内で最もダイナミックに動的に活動している特別な臓器です。心臓の鼓動は、唯一我々が自ら感じ得る、生命の鼓動でもあります。そして、このダイナミックな臓器に対しての定期的チェックや、異常所見があった場合の2次検査は必須です。

心電図で異常を指摘されたら、まずは循環器専門医が在籍している医療機関を受診しましょう。

「新宿グリーンタワー内科クリニック」や法人系列の「新宿内科耳鼻科クリニック」には、循環器専門医が複数在籍しています。心臓が原因かもしれない胸部症状があったり、健康診断や人間ドックの心電図で異常を指摘された方へ積極的に2次検査を行なっておりますので、お気軽に受診ください。

心電図Q&A

心電図とは何ですか?なぜ重要なのですか?

心拍をとらえる検査は心電図と呼ばれ、心臓の電気的活動を表します。心臓のリズム、潜在的な不整脈、心血管系の健康状態を評価します。

心臓の状態を、非侵襲的(からだを傷つけない)に評価できる上、簡便に行えるため重要な検査と言えます。

このため、健康診断・人間ドックにおける心臓疾患のスクリーニングだけではなく、心疾患の患者さんにも、臨床現場で日常的に行われます。

心電図の波形の主な構成要素とは何ですか?

心電図波形は、P波、QRS複合体、ST-T部分、T波、U波など複数の構成要素から成ります。

心臓の4つの部屋(右心房・左心房・右心室・左心室)が収縮・拡張などをくり消す中で、各々の電気的な活動を示しています。

心電図の正常と異常はどのように見分けることができますか?

標準的な心電図パターンというものは存在しますが、年齢、性別、既往歴、常用薬、体格・体型など複数要因によって、これらの標準的パターンから逸脱することがままあります。

あるいは、一度だけの記録だけでは判断が難しく、複数回の検査による比較によって正常か異常かを判断することもあります。

よって、見分けるには、循環器専門医のいる医療機関での2次検査が必要です。

不整脈とは何ですか?心電図は不整脈の検出に役立ちますか?

不整脈とは不規則な心臓のリズムのことです。心拍(心臓のリズム)がはやい、遅い場合、リズムが不規則であるなど、不整脈はこれら全ての所見を含むことばになります。

心電図は心臓発作を診断できますか?

はい、どのような疾患でも心臓関連であれば、心臓発作中の心電図には何かしらの所見が出ることが多いです。ただ、心電図だけでは判断がつかないことも多く、その場合は追加検査を行います。

虚血とは何か、また心電図でどのようにわかリますか?

虚血では、心臓自身のエネルギー源となる血液を十分に得られなくなる現象です。

つまり、心臓を栄養する血管が詰まったり、詰まりかけたり、縮んだりすることで、一時的、あるいは持続的に心臓(心筋細胞)への血流が不足します。

狭心症や心筋梗塞と言われるのがその病態です。心電図ではその虚血になっているタイミングで検査ができれば心電図で異常が見られます。また、過去に心筋梗塞を起こしていた場合も、心電図でその傷跡のような形で所見が出ます。

心電図の結果に異常があった場合、心配すべきでしょうか?

結果が異常でも、必ずしも深刻な問題があるわけではありません。たくさんの要因が心電図パターンに影響します。事前に心電図や心臓における知見を自分で得ておくことは良いことですが、結果を自己判断するのはリスクを伴います。

また、心電図のみで心臓の全ての状態を把握することは難しいため、循環器専門医のいる医療機関を受診して、必要な診察・検査(心臓超音波検査・心臓に関わる血液検査・ホルター心電図など)を受けましょう。

医療従事者の意見を聞かなくても、自分で心電図の結果を解釈できますか?

心電図の基本的ないくつかの側面をネットなどから得ることはできますが、心電図の解釈は、医師であっても経験ある循環器専門医でなければ、正確な解釈は難しいと考えます。事前にご自分で、情報を得つつ、医療機関を受診しましょう。

心電図の結果に疑問や不安がある場合はどうすればよいですか?

循環器専門医がいる医療機関を受診しましょう。疑問や不安の払拭には、それが一番の近道です。

心電図は1回だけの検査ですか、それとも定期的に受けるべきですか?

心臓の状態によります。一通りの精密検査にて、異常がなくその後のフォローアップ目的の再診察が必要な場合もあれば、必要がない場合もあります。

生活習慣が心電図の結果に影響を与えることはありますか?

カフェイン摂取、喫煙、ストレスなどの生活習慣因子は心電図パターンに影響を与える可能性があります。検査前に、関連する生活習慣について問診などに記載しておきましょう。

心電図検査を受けることによるリスクはありますか?

安全で非侵襲的な検査です。皮膚に電極をつけるだけなので、検査は短時間です。

心臓に病気がなくても、心電図に異常が出ることはあり ますか?

不安、投薬、基礎疾患などの要因によって、必ずしも心臓疾患を示すとは限らない心電図異常パターンが生じることがあります。正確な解釈には、2次検査目的で医療機関受診が不可欠です。

正確で信頼できる心電図検査結果を得るためにはどうすればよいですか?

正確な心電図結果を得るためには、循環器専門医が在籍する医療機関に受診をしましょう。心臓に関する血液検査、心臓超音波検査、ホルター心電図検査(長時間ポータブル心電図)などの検査を受ける必要があります。

新宿内科耳鼻科クリニックでは複数の循環器専門医が在籍しております。2次検査や心臓に不安があれば、気兼ねなくご相談・受診ください。